たぶん、こんな風に臼と杵で本格的餅つきをしている家庭はごく少数ですよね(汗)。

ところで、餅つきって、みなさんどうしていました?今じゃなくて、昔のことです。

私の家でも、夫の実家や私の実家で、餅つきを伝統行事にしていたとかいう訳では全くなく。。

夫・梅木は宮崎県某市出身で、大手メーカーに親が務めていましたが、小さいころは、その社宅で大勢で餅つきをしたのだそうです。

私の実家はここ月形町で100年近くも続く商売をしていて、私が小さいころは家族も4世代のほか叔母や叔父、住込みの人やら賄いのひと、はては子守(私が子守してもらいました)のお姉ちゃんまでいた商家の大家族でした。

当然餅つきはしたのですが、餅はあったのは覚えているけど、餅つきの記憶、全くありません。

仕事柄、大みそかは支払いに来るお客様がたくさんいたため、31日の夕方まで店を開けていました。終わると神様に手を合わせ、お神酒をいただき商売繁盛をおねがいして、仕事納め。正月はたくさんの人が年始に来て、二日から初売り・・・という具合でした。

で、いつ餅つき?と聞いたところ、仕事に支障がないよう、暮れに朝の2時から餅つきをしたのだそうです。

うーん、どうりで記憶にないはず。

ところで私がどこから餅つきを教えてもらったかというと、幼稚園の餅つきから。先輩お母さんが先生なのです。

当時地区ごとに親の会がありましたが、私の住んでいる北農場地区は農家が多く、農家のお母さんは皆本当にいろいろ知っていて、多くを教えてもらいました。

そんな時、たまたま薪にされそうだった臼の中古を貰い受け、知人一家と見よう見まねでスタートしたのです。25年くらい前かなぁ・・・。

さて、この我が家の伝統を娘に伝えたいと、今年は真剣に教えました。

あくまで梅木流。いろいろ教えてもらったものにやりやすいよう、知らず知らずに手を加えています。

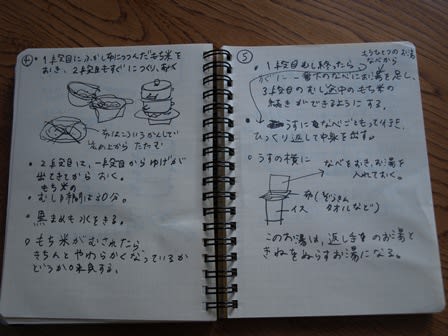

長女は「メモ魔」。まず私のレクチャーを受け、その後、一緒に仕事しながらのスケッチ&メモ。

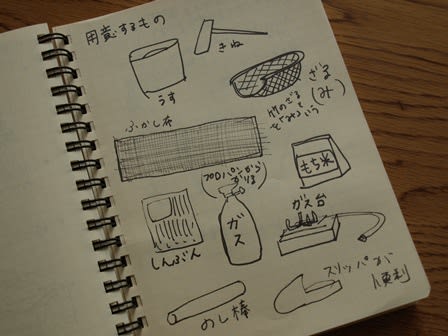

準備するもの、あると便利なもの。

もち米、一升枡、箕(ざる)、臼、杵、蒸し布、ボウル、漬物用ビニール袋(2斗樽用)、三連のガス(火力が大きいもの)、せいろ鍋(蒸し鍋)、予備のお湯用鍋とガス、ひしゃく、新聞紙。。。。

■餅のつき方。つくり方梅木流

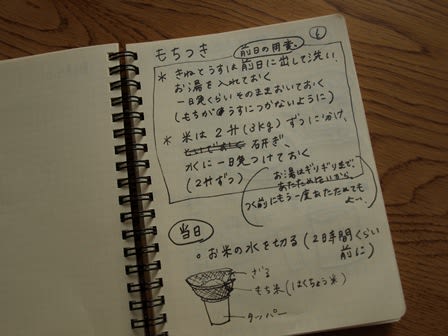

1.前日に米を研ぎ、ざるにあげます。鍋や臼の大きさにもよりますが、2升(3キロ)で一臼が目安。

2.前日に臼と杵を用意し、お湯を張って、よく濡らしておく。

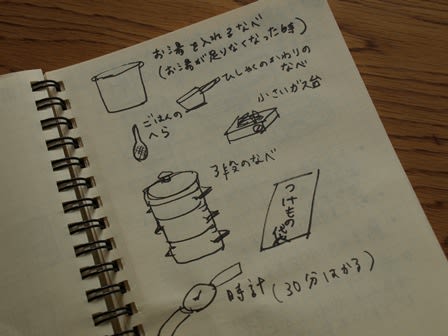

3.ガスは火力を要するので、私の梅木家では三連のコンロを用意している。これはmyコンロだが、ガス屋さんでレンタルしてくれる。また、予備のお湯をいつも用意したいので、サブのガスはカセットコンロなどでお湯をぐらぐら沸かしておく。

4.米を蒸かす1時間前くらいにはざるに米を上げてよく水を切る。(なので、水加減なし)

5.蒸し布(というのかどうかわからない)は、十分濡らしておき、鍋に敷いた上に米を入れる。この時、この’箕’の偉大さが分かる。まさしく実用の美。

6.米のてっぺんは少しへこませる。

7.ぐらぐらとお湯が沸き、十分湯気が上がってきたら、一段目をのせる。二段のせるときも、その上まで十分湯気が上がってからにする。

8.30分くらい発ったら蒸しあがるが、途中で味見♪~、これ蒸したもち米の味見は子供たちの大好物

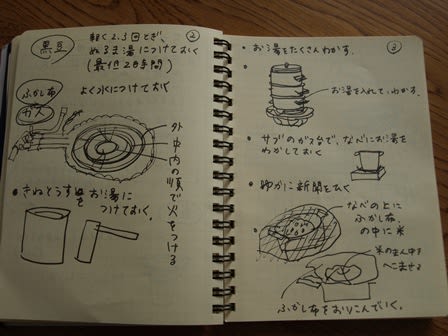

9.十分むせたら臼へ~。臼は直前までお湯を張り、冷やさないようにする。

10.杵の先も十分濡らしておく。

11.餅つきは、最初のコネが肝心。ひねるようにして十分こねる。体全体を使って、重心を低く。梅木家では夫と次男ぶーちゃんが、ぴったりの体型で、このコネがとてもうまい。ついたとき、米が飛び散らなくなるまでが目安。

12.向かい合わせは危険なので、もち手と返し手は同じ方向に。八の字になる位置で。

13.つき終った餅は大きく丈夫なビニール袋へ入れると大変便利。漬物用の(2斗ダル用)袋を愛用。中を開き、その中央に餅を置く。お湯で濡らした手で、ある程度広げる。

中央の空気を抜くようにビニール袋でぴったりさせる。

14.厚みなどがバラばらつかないように、伸す。

15.餅が切れるようになるには丸二日くらいかかる。梅木家では30日の昼頃餅つきが終わり、紅白見ながら餅切り。

16.このもち切りが結構大変・・・。長いところはキッチン鋏で切り、そのあと包丁を使う。切り口に薄く片栗粉をつける。ビニールは食べる直前までつけておくとよい。

17.食べる分に分て、ジプロックにいれ、冷凍。

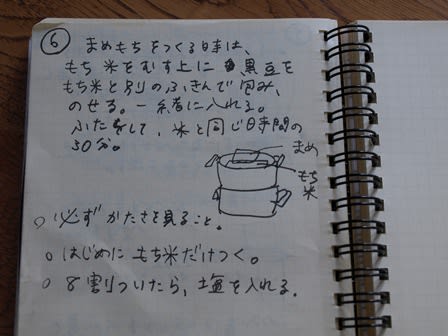

以上ですが。。オプションで豆餅の作り方も・・・。

私が好きなんです。自分で作ると豆だらけ餅になります。

米2升に黒豆400グラム使いました。

■豆餅の作り方

1.黒豆は当日の朝、研いで水につけておく(前日でもよい)

2.布に蒸気が通るよう、平らに並べ、米と一緒に蒸す。

3.豆の鮮度や大きさなどにもよるが、米が蒸しあがるころ、丁度豆もいい感じになる。柔らかすぎると、つぶれるし、硬すぎると食べづらい。

4.餅がほぼつき終ったころ、豆を入れる。

5.手で中に包み込むように混ぜる。ほぼ混ぜ終わってから、軽くつき、出来上がり。

6.豆餅はなぜかこの形にする。これはたぶん切り口の豆を見せるため?

まるで、粘土遊び~。

ちょっと力作の本日のブログ。

かなり集中して書いたので、ちょっと疲れた~。

ハンギングバスケットの作り方とかも、こうやって力入れて書かなきゃダメですよね(汗)。

自由時間のたっぷりある、私のお正月の長いブログでした。

実際餅つきなどする人はほとんどいないとおもうので、全然役立たなかったかもしれませんが、自分へのメモということもあり、書いてみました。

写真多いので、重かったかも。。。

最後までお付き合い、ありがとうございました。

さ、料理作りに戻ろう~。本日ここまで。

おお~~力作ですねっ^^

おお~~力作ですねっ^^

私が中学校くらいのころまでは、親戚の農家のおうちで

やはりこういうもちつき、してました。

毎年、30日の行事でしたね^^

父が秋に稲刈りを手伝いに行き、その日当が餅だったわけでぇ~

豆餅は、こちらは大豆入れてました。

つきあがった餅を鏡餅のように丸めるのが

わたしたち女衆の役目でした~。

懐かしいです。

年越しコメントも読みましたよ~ん♪

今年もよろしくお願いいたします!

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

秋葉原~御徒町間の高架下の

「2k540」で「匠の箱」が7・8・9日に

お餅つきをします。

今回、もち米と青大豆きな粉を頼ま

れました。

お手伝いは行けませんが・・日本の

伝統を継続させる為にも今年は、

我が家も餅つきを復活させますので、

よろしくご指導願います。

久しぶりに北農場って聞いて嬉しい(笑)

久しぶりに北農場って聞いて嬉しい(笑)

旦那の実家はわからないけど うちの実家は昔から「餅つき機」があって 結婚を機にうちに持って来て ずっと年末には 紅白のお餅をついていました

最近は私のリクエストでよもぎも作ってます

子供が小さい頃は

ピンクのお餅が大人気(笑)

白より美味しいんだて

蒸すのは台所で

つくのは 餅つき機で

餅つき機の蓋しないで 長い時間 子供たちが面白がって見ていましたね

今回は産後の娘がいて 餅つきはしなかったけど 来年からは孫の為にも復活させなきゃね

fuming様

fuming様

やっぱ、餅つきは全国的に30日なのでしょう。

豆餅は大豆なんですね。

それもいいかも。。。

辻本さま

餅つきは体力いりますからね。

風前のともしびでしたけど、いつの間にか子供たちが力強いつき手に。。。

女の子だけだと、餅つきはしていなかったかも。。。

くみ様

おばあちゃんになったのでしたね。

おめでとうございます~。

お孫ちゃんには是非っ。

我が家も一度餅つき機を借りてきたことが当て、その時は子供たち、興味津々でした。

私も見たことがなかったので、その出来上がる過程が興味深かったのを覚えています。

梅木さん先ほどは長電話ですみませんでした。餅つ…

梅木さん先ほどは長電話ですみませんでした。餅つきのブログを拝見して、懐かしさで胸がこみ上げてきました。

私も3代目の材木問屋に生まれ、全く梅木さんと同じで、住み込みの従業員さんや台所を手伝ってくれるお姉さん、父母の上にはど~んと構える祖父母がいて、大勢で食事をした子供時代でした。

私はしっかり餅つきのことも覚えているけれど、作り方はやっぱりわからないわ。

ノートのメモを忠実に家族で餅つきを立派にこなした梅木さんは偉い!私には到底できないから・・・・写真見ていて、「まさに絵に描いた餅」で私は満足でした。

norikoさま

norikoさま

>私も3代目の材木問屋に生まれ

やっぱりね。

そういう感じがしました。

自分は大勢の中の一人であり、世の中には色々な人がいるという社会性は生まれた時から身に付きますよね。

あのころは核家族にあこがれていましたけど。